臨床検査技師(常勤)の方募集中です。

心不全通信 No.4「心不全増悪の誘因」

心不全通信 No4 2021年4月号を公開しました。

心不全とは

心不全は「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって、生命を縮める病気」です。

心不全は完治することはなく、悪化と緩解を繰り返しながら、少しずつ進行してゆきます。

心不全の進行を遅らせるには、心不全の悪化を繰り返さないことが大切です。

心不全増悪の誘因

心不全増悪の誘因には、医学的誘因と生活関連誘因があります。

医学的誘因

心臓自体への血液の供給不足

動脈硬化があると心臓自体への血液の供給に不足を起こすことがあります。

動脈硬化に繋がる高血圧、糖尿病、脂質異常症などをきちんと治療し、禁煙することが大切です。

不整脈

不整脈には危険性の低いものとそうでないものがあります。

危険性の高い不整脈の1つに心房細動があります。

不整脈に伴う症状(突然の動悸、脈が飛ぶ・乱れる、めまい、ふらつき、急に目の前が暗くなる、意識がなくなるなど)がある時は受診しましょう。

貧血

貧血があると全身に必要な酸素の供給が不足し、全身倦怠感や疲れやすくなります。

慢性腎臓病の合併によるエリスロポエチン(赤血球を作る指定を出している物質)の低下、骨髄の造血能力の低下、鉄の欠乏などが貧血の原因です。

貧血の傾向がある時は、鉄分の多い食品を食べるように心がけましょう。

感染症

感冒やインフルエンザ、肺炎、膀胱炎などの感染症にかかると心臓の機能を抑制することになり、心不全の増悪につながります。

インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンを接種して感染症を予防しましょう。

生活関連誘因

心不全のセルフケアにより、心不全増悪による入院の多くは回避することができます。

薬をきちんと飲まない

心不全の予後を改善する薬の中断は、心機能を低下させたり、心臓の負担(血圧上昇、頻脈など)を増したりして心不全を増悪させます。

薬を飲みたくない時、飲み忘れてしまう時は、医師・薬剤師・看護師に相談しましょう。

塩分の過剰摂取

塩分の摂取が増えると血液中の水分が増えて循環血液量が増えます。

循環血液量が増えると血液が上昇し、心臓への負担が増し、心不全が増悪することがあります。

慢性心不全の人の減塩目標は6g/日未満です。

上手に減塩する方法を知りたい時は、医師・看護師・管理栄養士に相談しましょう。

水分の過剰摂取

医師からの指示がなければ、厳密な水分摂取の制限は必要ありません。

1日尿量よりも飲水量が多いと循環血液量が増えて心臓の負担が増加するので、1日の尿量を超える飲水は控える方が良いでしょう。

活動しすぎ

適度な運動は、日常生活の維持・拡大に有効で、予後の改善にもつながります。

過度な活動な、心拍数を増やし、血圧を上昇させ、心臓への負担を増やして心不全を増悪させることがあります。

適切な活動量は心不全の状態によって異なります。

あなたにとって適切な運動量・活動量を知りたい時は、医師・看護師・理学療法士に相談しましょう。

心不全通信 No.3「心不全の軌跡と誘因」

心不全通信 No3 2021年1月号を公開しました。

心不全とは

心不全は「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって、生命を縮める病気」です。

心不全は完治することはなく、悪化と緩解を繰り返しながら、少しずつ進行してゆきます。

その信仰を遅らせるためには、心不全の悪化を繰り返さないことが大切です。

心不全の軌跡

心筋梗塞などにより心不全になると身体機能が低下します。(急性心不全)

心不全の治療により心臓の機能や身体機能は改善しますが、心不全が起こる前の状態には戻りません。(慢性心不全)

心臓の機能に応じた生活を継続すれば、病状の安定した状態が続きますが、なんらかの悪化の誘因が加わると、心不全が悪化し、入院治療が必要となります。(慢性心不全の急性増悪)

心不全の悪化と緩解を繰り返すたびに心臓の機能と身体機能が少しずつ低下し、治療の効果も徐々に弱くなり、最期を迎えることになります。

心不全増悪の誘因

心不全増悪の誘因には、医学的誘因と生活関連誘因があります。

医学的誘因には、心筋梗塞などによる心臓自体への血液の供給不足、不整脈、貧血、感染症などがあります。

生活関連誘因には、水分や塩分の過剰摂取、薬をきちんと飲まない、活動のしすぎなどがあります。

心不全のセルフケアにより、心不全増悪による入院の多くは回避することもできます。

心不全通信 No.2「心不全とはどのような病気なのでしょうか?」

心不全通信 No2 2020年6月号を公開しました。

新型コロナウイルス感染症で、心不全などの病気を持っている方は重症化しやすいとされています。

心不全とはどのような病気なのでしょうか?

心不全をよく理解していただき、心不全とうまく付き合ってゆくためのコツをシリーズで、ご紹介します。

心不全とは

心不全とは、心臓の異常により、心臓のポンプ機能が低下して、身体が必要とする血液を十分に送り出せなくなった状態です。

心不全はひとつの病気ではなく、ほとんどの心臓の病気が最終的に至る”症候群”です。

つまり、心不全は「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって、生命を縮める病気」です。

心不全の症状

心不全の症状には、心臓のポンプ機能で全身に血液を送り出せないポンプ機能低下の症状と、全身の血液が心臓に戻る機能が弱くなって、血液が身体に溜まるうっ血の症状があります。

ポンプ機能低下の症状には、血圧が下がる、疲労感、手足が冷たい、不眠などがあります。

うっ血の症状には、動いた時に息が切れる、呼吸困難、体重が増える、足がむくむ、食欲がないなどがあります。

起坐呼吸になると入院が必要

心不全では、その進行により、階段や坂道などを登ったときに息切れする程度だったものが、少し身体を動かしただけでも息苦しくなり、もっと悪化すると安静にしていても症状が出るようになり、寝ているときに咳が出たり、息苦しさで寝られなくなったりすることもあります。

起坐呼吸(寝た状態より身体を起こした姿勢の方が楽に感じる)の状態まで悪化すると入院が必要です。

参考:日本心臓財団ホームページ 心不全手帳第2版(日本心不全学会)

人から人へと広まっていく、もしかしたら、ウイルスよりも恐ろしいものは?そして、わたしたちができることとは?

(日本赤十字社HPより)

「ウイルス感染への恐怖から人間同士が傷つけあうことはウイルス感染よりも恐ろしい」と警鐘を鳴らす動画がYoutubeにて公開されています。

面会禁止のお知らせ

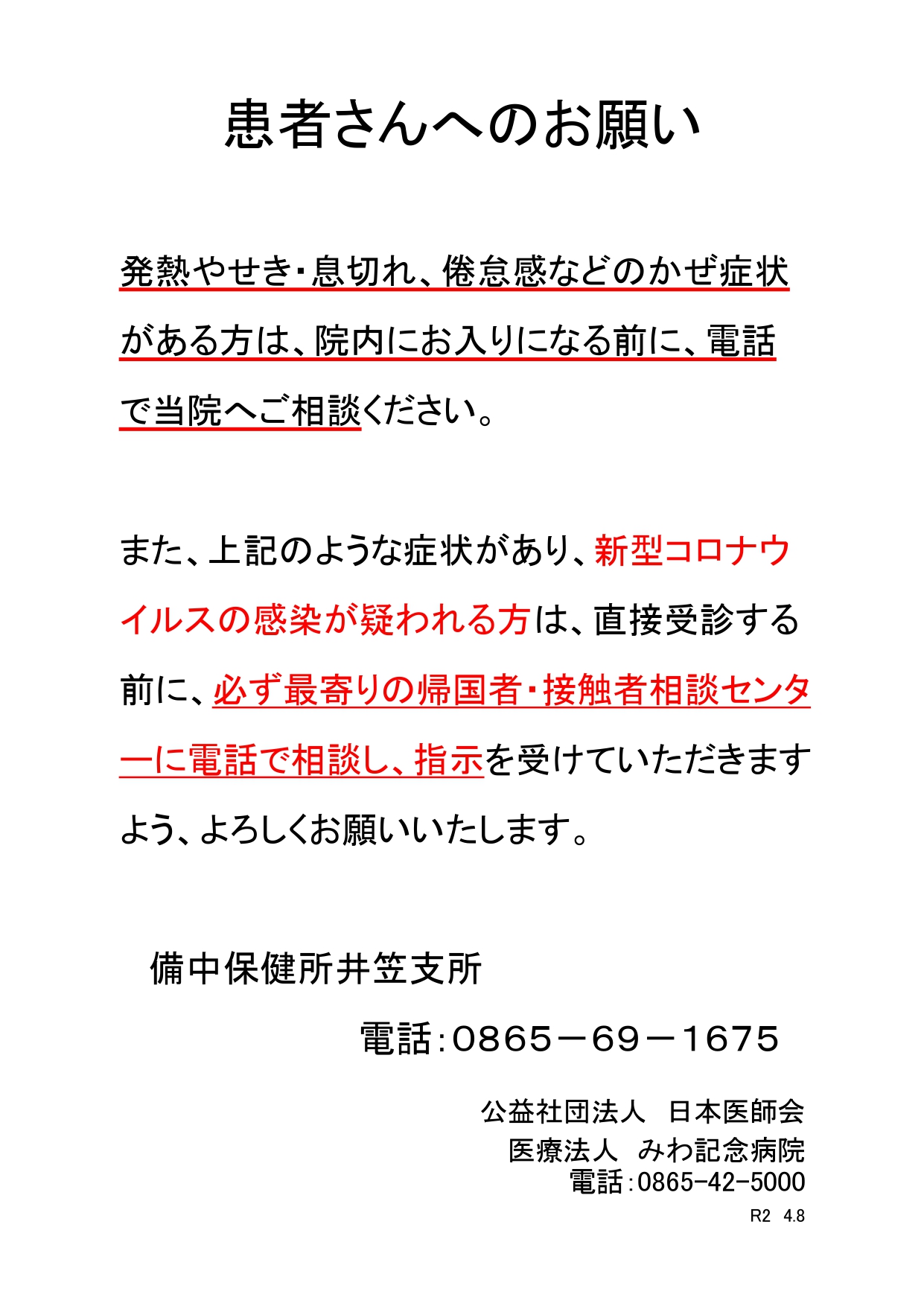

新型コロナウイルス関連肺炎について(4/9更新)

心不全通信 No.1「心不全外来とは」

心不全を患う人は毎年1万人増加しており、今後高齢化により2030年には心不全を患う人は130万人に到達すると予想されています。

みわ記念病院ではこのような状況を踏まえ、大病院と連携しながら身近な医療機関として、心不全医療を提供することが、当院が地域に貢献できることの一つと考え、循環器内科の岡本公志医師を中心に、心不全外来を始めることと致しました。

心不全外来とは

心不全外来は、心不全治療を既にされている人、心不全になるかもしれない人や、心臓に軽い異常がある人を対象とした、「心不全」を専門に診療をおこなう外来です。

心不全は、早期発見、治療、リハビリと継続した観察と管理が大切です。

当院で対応できない医療については、専門医療機関と連携しながら、身近な心不全医療を提供させて頂きます。

また、心不全医療に関係した、アドバンス・ケア・プランニングのお手伝いもさせて頂きます。

心不全とは

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。

- 心臓の収縮力が弱くても、広がりが悪くても心不全を起こすことがあります。

- 心臓を取り巻く環境(高血圧、貧血、感染症など)の悪化から心臓に負担がかかることで起きる心不全もあります。

- 症状が急速に出現・悪化したものを急性心不全、慢性的に症状があって日常生活に障害があるものを慢性心不全といいます。

出典:岡山県 安心ハート手帳(心不全版)第1版

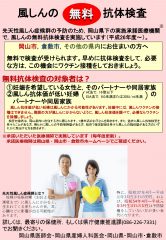

風しん抗体検査について

風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます

糖尿病週間イベントのご案内

今年は11月13日(月)~19日(日)が全国糖尿病週間です。

みわ記念病院では以下のイベントを開催いたします🙂

| 【開催日】 | 11月15日(水) |

| 【場所】 | 4階リハビリ室 |

| 【内容】 | ・健康教室「笑いヨガ」 13:30~14:30 ※タオルと水分を持参下さい。 |

| ・血糖測定 13:10~13:25 |

栄養相談は予約制になります。11月13日(月)・16日(木)・17日(金)

受付までお声かけ下さい。

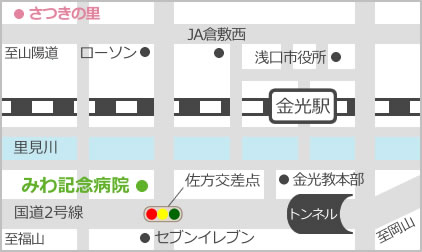

医療法人 みわ記念病院

医療法人 みわ記念病院